홍경래의 난 개요

- 홍경래의 난은 조선 순조 11년(1811)에 발생한 반란이다.

- 이 반란은 평안도 지역에서 일어났으며, 홍경래(洪景來)가 주도하였다.

- 반란의 배경과 원인에 대한 연구가 진행되고 있다.

홍경래의 난 배경

- 역사학계에서는 홍경래의 난이 발생한 원인을 두 가지로 파악하고 있다:

- 사회적 모순: 당시 사회의 불평등과 갈등이 반란의 원인으로 작용하였다.

- 지역감정: 서북 지방의 사회경제적 특징이 반란에 영향을 미쳤다.

서북 지방의 역사적 차별

- 서북 지방은 고려 시대부터 여요전쟁 등 북방 민족과의 전쟁에서 최전선으로서 지속적으로 수난을 당해왔다.

- 이 지역은 몽골의 침략과 같은 외부의 공격으로 인해 심각한 피해를 입었다.

- 조선 시대에 들어서도 서북 지방은 고전적 양반 계층이 형성될 여지가 없었다.

- 하천 유량 부족으로 인해 대규모 치수관개사업이 필요했으나, 이러한 사업이 이루어지지 않아 생산력이 저하되었다.

서북 지방의 사회적 구조

- 서북 지방은 성리학의 전파가 늦어져, "서북 지방에서는 양반들도 소학을 읽지 않는다"는 장계가 올라올 정도로 교육 수준이 낮았다.

- 양반 세계에서 서북 지방은 완전히 왕따당한 상황이었다.

- 과거 합격률이 높았음에도 불구하고, 서북 지방 출신은 고위직에 임명될 수 없었다.

- 문과와 무과의 경우에도 서북 지역 출신은 승진의 기회가 제한되었다.

서북 지방의 수령과 향임

- 서북 지방에서 사족이 사라지면서, 향임이 향권(鄕權)을 장악하게 되었다.

- 향임은 부세를 중앙에 운반하지 않고 자체적으로 처리하는 역할을 하였다.

- 18세기 중반 이후, 수령과 신향 간의 대립이 나타나기 시작하였다.

- 수령들은 세도 가문과 긴밀하게 연결되어 있어, 수탈이 심해졌다.

수탈과 반발의 역사

- **매향(賣鄕)**과 **민고(民庫)**는 서북 지방에서의 대표적인 수탈 방법이다.

- 매향: 수령이 돈 많은 상인들에게 향임을 강제로 떠넘기는 방식이다.

- 민고: 서북 지방에서 자체적으로 경비를 충당하게 한 창고로, 수령의 사금고화가 이루어졌다.

- 이러한 수탈은 서북민에 대한 차별과 피해의식과 결합하여, 중앙 정부에 대한 강한 반발을 일으켰다.

상인과 홍경래의 난

- 홍경래의 난은 상인들과도 연결될 수 있는 사건이다.

- 서북 지방은 농업 생산력이 높고 자원이 풍부하여 상업이 발달하였다.

- 송상과 만상을 중심으로 한 상인들은 독자적인 연결망을 갖추고 있었다.

- 그러나 난이 일어난 순간부터 상인들은 홍경래 군에서 의미 없는 존재가 되었고, 이희저와 같은 인물은 후방에서 군량을 지원하는 수준에 그쳤다.

농민들의 몰락 배경

- 16세기: 직전법이 폐지되면서 전주 전객제가 소멸하고, 지주 전호제가 확산되었다.

- 17세기: 신분질서의 동요와 유통경제의 성장으로 인해 지주 전호제가 경제적 지주 전호제로 변화하였다.

- 18세기: 상품화폐경제의 발전으로 토지 소유의 격차가 심화되면서 농민층이 분화하기 시작하였다.

- 이러한 변화는 농민들의 경제적 어려움을 가중시켰고, 조선왕조는 재정 부족으로 인해 부세 징수에만 급급하게 되었다.

농민층의 분화와 재정 부족

- 농민층의 분화: 18세기에는 농민층이 더욱 세분화되기 시작하였다.

- 재정 부족: 조선왕조는 극심한 재정 부족에 시달리며 농민들의 체제 이탈이 심화되었다.

- 체제 이탈: 농민들이 체제에서 이탈하게 되는 현상이 두드러지게 나타났다.

- 이러한 상황은 농민들의 사회적 불만을 증대시켰다.

무토불농층의 형성

- 무토불농층(無土不農層): 이들은 땅 없이 농사를 짓지 못하는 계층으로, 숙종 31년 경상 감사의 장계에서 5만여 명, 충청 감사의 장계에서 10만여 명이 언급되었다.

- 기민(飢民): 이들은 땅 없이 떠돌며 사회 불만 세력을 형성하고 있었다.

- 사회적 불만: 무토불농층의 형성은 조선 사회의 불안정성을 더욱 부각시켰다.

- 이들은 경제적 어려움으로 인해 생존을 위한 투쟁을 하게 되었다.

자연재해와 사회 불만

- 자연재해의 빈발: 조선 후기에 각종 자연재해가 유난히 빈발하여 사회 불만을 극대화시켰다.

- 1809년 흉년: 기록적인 흉년으로 인해 대대적인 기민이 발생하였다.

- 진급제도: 흉년 때마다 기민을 돕기 위해 곡식을 무상으로 제공하는 진급제도가 마련되었다.

- 이러한 자연재해는 농민들의 생계에 심각한 영향을 미쳤다.

기민의 수와 흉년

- 기민의 수: 1810년 순조실록에는 기민이 840만 1,209명이라는 어처구니없는 숫자가 언급된다.

- 기록의 신뢰성: 이 숫자는 당시의 총 인구보다 더 많은 수치로, 기민의 심각한 상황을 나타낸다.

- 진휼 기록: 진휼을 마친 이후의 기록에서도 기민의 수가 상세히 언급되었다.

- 이러한 상황은 조선 사회의 경제적 위기를 반영하고 있다.

기민과 인구 조사 차이

- 인구 조사 결과: 경조에서 민수를 바쳤고, 5부 및 8도의 총 원호는 176만 1,887호였다.

- 남녀 인구: 남자는 375만 4,890구, 여자는 382만 8,156구로, 총 인구수는 758만 3,036명이었다.

- 기민과의 차이: 기민과의 차이는 81만 8,163명에 달한다.

- 이러한 차이는 조선 사회의 불균형을 나타내는 중요한 지표이다.

서북 지방으로의 이주

- 이주 현상: 기민들은 삼남 지방(충청도, 전라도, 경상도)을 떠나 서북 지방으로 이주하였다.

- 광산붐: 서북 지방의 광산붐에 편승하여 생계를 해결하려는 시도가 있었다.

- 경제적 기회: 이주한 농민들은 새로운 경제적 기회를 찾기 위해 이동하였다.

- 이러한 이주는 조선 사회의 경제적 변화와 관련이 있다.

농민들의 상업적 잠채

- 현대 자본주의 맹아론: 몰락한 농민들의 상업적 잠채는 현대 자본주의의 초기 형태와 연결된다.

- 영국의 인클로저 운동: 몰락 농민이 일거리를 찾아 임노동자로 변하는 모습과 유사하다.

- 산업 발전의 한계: 조선에서는 잠채가 산업 발전과 연결되지 못한 것이 문제였다.

- 이러한 현상은 농민들의 경제적 어려움을 더욱 심화시켰다.

자본주의 맹아론(資本主義 萌芽論)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

자본주의 맹아론(資本主義 萌芽論) 은 열강의 지배가 없었더라도 비서양 지역 내에서 자체적으로 자본주의가 형성되고 근대화가 이루어졌을 것이라는 이론이다. 맹아(萌芽)는 싹이라는 뜻이다.

인클로저 운동---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

인클로저 운동의 개념

- **인클로저(종획운동)**는 잉글랜드에서 발생한 사회 변화 현상이다.

- 이 운동은 특정 집단이 주도한 것이 아니라, 당시의 경향과 트렌드를 나타내는 용어로 이해되어야 한다.

- 따라서 인클로저는 **'운동'**이라는 표현보다는 **'신드롬'**이나 **'현상'**으로 번역하는 것이 더 적절하다.

- 이러한 번역은 당시의 시대 상황을 보다 잘 드러내는 방식이다.

운동의 정의와 의미

- 인클로저 운동은 단순히 어떤 집단의 행동을 의미하는 것이 아니다.

- 이는 사회적 경향을 반영하는 개념으로, 시대적 맥락에서 이해해야 한다.

- 운동이라는 용어는 활동적인 의미를 내포하고 있지만, 인클로저는 사회적 변화의 결과로 나타난 현상이다.

- 따라서 인클로저는 단순한 행동이 아닌, 복합적인 사회적 변화를 나타내는 것이다.

인클로저의 번역적 접근

- 인클로저를 **'운동'**으로 번역하는 것보다 **'신드롬'**이나 **'현상'**으로 번역하는 것이 더 적합하다.

- 이러한 번역은 역사적 맥락과 사회적 의미를 보다 잘 전달할 수 있다.

- 신드롬이라는 용어는 사회적 현상의 복잡성을 강조하는 데 유용하다.

- 현상이라는 표현은 시간적 변화와 사회적 맥락을 반영하는 데 적합하다.

울타리 치기 운동의 설명

- 인클로저는 한국어로 울타리 치기 운동으로 설명될 수 있다.

- 이는 소유 개념이 모호한 공유지와 사유지 간의 경계를 명확히 하기 위한 노력이다.

- 울타리를 치는 행위는 다음과 같은 목적을 가진다:

- 양이나 가축이 도망가지 못하게 하기 위함.

- 자신의 소유권을 명확히 하기 위한 것이다.

- 이러한 과정은 자신의 영역을 확인하고 자산으로 만들기 위한 중요한 방법이다.

인클로저의 역사적 기원

- 인클로저의 기원은 13세기까지 거슬러 올라간다.

- 일반적으로 인클로저는 두 가지 주요 시기로 구분된다:

- 1차 인클로저: 16~17세기 튜더 왕조 시대에 발생한 것.

- 2차 인클로저: 18~19세기 의회에 의해 주도된 것.

- 이러한 구분은 인클로저의 역사적 발전과 사회적 변화를 이해하는 데 중요한 기준이 된다.

- 각 시기는 사회적, 경제적 변화와 밀접한 관련이 있다.

"양은 온순한 동물이지만 잉글랜드에서는 인간을 잡아 먹는다."- 토머스 모어

"많은 사람들이 살고 있던 곳에 이제는 한 사람의 양치기와 그의 개가 있을 뿐이다." - 휴 라이머

서북 지방의 사회적 상황

- 민고의 폐단: 민고의 폐단으로 인해 농민층의 몰락이 극심해졌다.

- 거지 소굴: 서북 지방은 기민들이 몰려들어 거지 소굴과 같은 상황이 되었다.

- 사회적 불안정: 이러한 상황은 지역 사회의 불안정성을 더욱 부각시켰다.

- 농민들은 생존을 위한 투쟁을 계속해야 했다.

홍경래 군의 모집

- 금광 소문: 홍경래 군이 금광이 난다는 소문을 퍼뜨리며 농민들을 모집하였다.

- 농민들의 참여: 농민들은 돈에 고용된 광산 노동자 또는 향임에 의해 동원된 부대로서 홍경래 군에 가담하였다.

- 기대감: 이들은 될 대로 되라는 마음으로 홍경래 군에 참여하였다.

- 이러한 현상은 조선 사회의 변화와 혼란을 나타낸다.

홍경래의 난 개요

- 홍경래의 난은 크게 전기와 후기로 구분된다.

- 전기: 1811년 12월 18일 ~ 29일

- 후기: 1812년 4월 19일까지

- 이 난은 주동 세력이 크게 변화하고, 난의 성격도 크게 바뀌기 때문에 두 시기로 나뉜다.

반란의 주동 세력

- 홍경래는 평안도 용강 출신으로, 뛰어난 유교적 소양을 지닌 인물이다.

- 그는 병서와 술서, 특히 정감록에 통달하였다.

- 1798년 사마시에서 낙방한 후, 벼슬길을 포기하고 풍수가로 활동하였다.

- 이 경험을 통해 당시 조선 사회의 문제점을 인식하게 되었다.

반란 준비 과정

- 1800년, 홍경래는 우군칙을 만나게 된다.

- 우군칙은 평안도 태천의 양반가 서자로, 홍경래와 친분을 맺고 반란을 모의하였다.

- 두 사람은 이희저라는 부호를 끌어들여 봉기군의 기지를 마련하였다.

- 1811년 7월 이후, 홍경래는 포섭한 장사들과 함께 다복동에 머물렀다.

- 이 시기에 김사용과 같은 무관이 합류하여 반란군의 군세를 다듬는 작업을 담당하였다.

반란의 발발과 초기 전투

- 1811년 12월, 홍경래는 광산에서 일할 사람들을 모집한다는 명목으로 사람들을 불러모았다.

- 12월 20일을 D-day로 정하고, 김창시를 통해 유언비어를 퍼트려 민심을 뒤흔들었다.

- 12월 15일, 평양 대동관을 폭파하려 했으나 실패하였다.

- 반란의 낌새를 눈치챈 선천부사 김익순이 체포령을 내리자, 홍경래는 날짜를 앞당겨 12월 18일에 반란을 일으켰다.

서북 지역 점령

- 홍경래는 군을 두 개로 나누어 남진군과 북진군으로 편성하였다.

- 남진군: 가산, 박천, 영변, 안주 등을 공격

- 북진군: 정주, 곽산, 선천, 철산, 의주를 공략

- 반란군은 가산을 점령한 후, 서북의 수령들에게 격문을 보내 항복을 종용하였다.

- 격문은 평안도 지역 차별을 강조하며, 지역 고립된 반란임을 드러내었다.

홍경래 암살 미수 사건

- 홍경래의 남진군은 박천에서 영변을 공략할 계획이었으나, 김대린과 이인배가 홍경래를 암살하려고 하였다.

- 김대린은 홍경래를 공격하였으나, 홍경래는 부상을 입고 살아남았다.

- 이 사건으로 인해 반란군은 가산 다복동으로 회군하게 되었다.

- 관군은 이 기회를 이용하여 반란군의 진압을 준비하게 된다.

관군의 반격 준비

- 홍경래의 군세가 청천강 이북을 휩쓸었으나, 의주와 안주 같은 주요 지역은 점령하지 못하였다.

- 조정은 반란군에 의해 죽거나 항복한 수령을 대신하여 새로운 수령들을 임명하였다.

- 12월 22일부터 조정은 반란군을 소탕할 것을 독려하며, 적의 수괴를 잡아온 자에게 보상을 약속하였다.

- 반란 초기의 충격에서 벗어나, 관군은 전열을 정비하고 반란군에 대항하기 위한 준비를 하였다.

홍경래 반란군의 초기 전투

- 홍경래의 반란군은 봉기 초기 파죽지세의 기세로 청천강 이북의 여덟 고을을 장악하였다.

- 반란군은 청천강을 넘어 평안도의 요충지인 안주성을 공략하기 시작하였다.

- 12월 24일, 선봉장 홍총각이 지휘하는 반란군 300명이 선발대로 박천의 송림리에 진을 쳤다.

- 12월 26일, 홍경래, 김창시, 우군칙 등이 이끄는 반란군 본대 500여명이 합류하여 총 병력은 1천여 명에 달하였다.

- 이때 반란군의 대다수는 기민으로 구성되어 있었다.

송림 전투의 준비 과정

- 관군도 반란군에 맞서기 위해 숙천, 중화, 순천, 함종, 영유 등에서 병사를 징집하였다.

- 관군의 총 병력은 대략 2천 명에 달하였으며, 이 중 전투력이 있는 부대는 9개 초였다.

- 12월 29일, 좌영장 함종부사 윤욱렬과 우영장 순천군수 오치수가 각각 4개 초를 지휘하여 진군하였다.

- 그 뒤를 우후 이해승이 2개 초를 지휘하였다.

전투의 시작과 전개

- 관군은 송림동의 어귀에 있는 풍진의 고개에 주둔하였다.

- 홍경래는 부대를 셋으로 나누어 두 개는 관군의 전진을 공격하고 나머지 하나는 이해우의 후진을 노렸다.

- 전투가 시작되자 홍총각이 말을 타고 뛰쳐나와 관군의 후진을 공격하였다.

- 관군의 후진은 숫자가 적어 위기에 몰리게 되었다.

관군의 반격과 전투 결과

- 안주성 백상루에서 전투를 지켜보던 평안병사 이해우는 전 곽산군수 이영식을 후원장으로 임명하고 1천 명의 관군을 주어 반군의 후미를 공격하도록 하였다.

- 반군은 퇴각할 수밖에 없었으나, 홍총각은 전의를 꺾지 않고 사투를 벌였다.

- 관군의 전열이 무너지려 하자 윤욱렬이 호통을 치고 탈주병들을 베어버리려 하였다.

- 관군 병사들은 정신을 차리고 전투에 임하게 되었다.

홍경래의 퇴각과 관군의 보복

- 관군이 총을 쏘며 적진으로 돌격하자 반란군의 기병 서너명이 총에 맞아 낙마하였다.

- 반란군은 패주하였고, 전진은 패주하는 반란군을 쫓아 송림동을 샅샅이 뒤졌다.

- 반란군은 최소 200명이 넘는 전사자를 냈고, 장수도 4~5명이 죽었으며 30명은 포로가 되었다.

- 패배한 홍경래는 12월 29일 정주성으로 퇴각하였다.

전투 후 민간인 피해

- 관군은 반란군에게 넘어간 고을을 수복하고 다복동에 있는 반란군 본부를 불태웠다.

- 이 과정에서 관군은 민간인들을 약탈, 학살하는 등 잔혹한 초토화전술을 펼쳐 지탄을 받게 되었다.

홍경래군의 민간인 보호 노력

- 반면 홍경래군은 패주하는 와중에도 일반 농민들을 끌어들여 학살에서 구해내고 향후 반란의 지지 기반으로 삼으려 하였다.

- 이는 반란군이 민간인 보호를 통해 지지 기반을 강화하려는 전략의 일환으로 볼 수 있다.

북진군의 초기 승리와 패배

- 북진군의 상황: 남진군이 송림에서 패배할 무렵, 북진군은 여섯 고을을 점령하고 의주부를 노리고 있었다.

- 의주부윤의 대응: 의주부윤 조흥진은 계엄령을 내려 성 내부를 수습하였다.

- 의병의 저항: 김견신과 허항이 의병을 일으켜 백마산성을 지켰다.

- 관군의 반격: 관군의 반격이 시작되면서 북진군은 무너지기 시작하였다.

관군의 반격과 북진군의 혼란

- 부대의 혼란: 가장 먼저 흔들린 부대는 남창에 모여 구성을 공략하던 부대였다.

- 패전 소식: 1812년 새해가 밝자마자 이들은 패전 소식을 듣고 정주성으로 도망쳤다.

- 관군의 전리품: 관군은 이들이 버린 깃발, 갑옷, 그리고 선천부사의 도장을 입수하였다.

- 영변부사의 탈환: 1월 6일, 영변부사 오연상이 관군 300명을 이끌고 태천을 탈환하였다.

정주성으로의 도망과 전투

- 김창시의 등장: 1월 9일, 정주성에서 김창시가 와서 이제초에게 관군과 싸우자고 하였다.

- 이제초의 이동: 이제초는 휘하 병력 1천 명을 이끌고 곽산으로 이동하였다.

- 관군의 기습: 다음 날 곽산 사송평에서 윤욱렬이 이끄는 관군의 기습을 받아 대패하였다.

- 반란군의 피해: 관군은 반란군 50여명의 목을 베었고, 여러 간부들이 붙잡혔다.

이제초의 포로와 처형

- 이제초의 포로 상태: 이제초는 관군에게 붙잡혀 곤장과 주리틀기를 당하였다.

- 관군의 놀라움: 이제초는 태연자약한 모습을 보여 관군을 놀라게 하였다.

- 처형 결정: 관군은 압송 중에 이제초를 김국주, 김국신과 함께 처형하였다.

- 김창시의 운명: 김창시는 사송평 전투에서 패한 이후 도망치는 데 성공했지만, 조문형에게 배신당해 죽었다.

북진군의 해체와 김사용의 상황

- 김사용의 계획: 반란군의 부원수 김사용은 용천을 점령한 후 양책참에 진을 쳐 의주를 공략할 준비를 하고 있었다.

- 의주 민병대의 반격: 김견신과 허항이 이끄는 의주 민병대가 1월 10일 용천을 일시적으로 탈환하였다.

- 김사용의 후퇴: 동림성으로 후퇴한 김사용은 1월 13일 남은 1천여 명의 군졸들에게 식량을 나누어 주었다.

- 북진군의 해체: 한때 2~3천여 명에 달했던 북진군은 해체 수순을 밟았다.

관군의 공세와 북진군의 소멸

- 서림성의 패배: 1월 14일, 서림성을 지키던 김익명이 관군의 공세를 이기지 못하고 패배하였다.

- 철산의 함락: 16일 철산이 관군에게 넘어갔다.

- 반란군의 최후: 운암산성과 동림성에 남아있던 반란군도 관군의 공세에 무너졌다.

- 북진군의 완전 소멸: 북진군은 완전히 소멸하고 말았다.

반란군 붕괴의 원인 분석

- 다양한 집단의 결집: 반란군이 승리의 속도만큼이나 빠르게 붕괴된 이유는 여러 목적을 가진 다양한 집단이 결집하였기 때문이다.

- 목표의 불일치: 각기 다른 꿍꿍이를 가지고 반란에 가담한 결과, 명확한 한 가지 목표가 없었다.

- 향임층과 상인층의 이탈: 전세가 관군에게 기울기 시작하자 향임층과 상인층이 먼저 발을 뺐다.

- 의병의 가담: 나중에는 의병까지 조직하여 관군에 가담해 홍경래 군을 공격하였다.

정주성의 선택과 특징

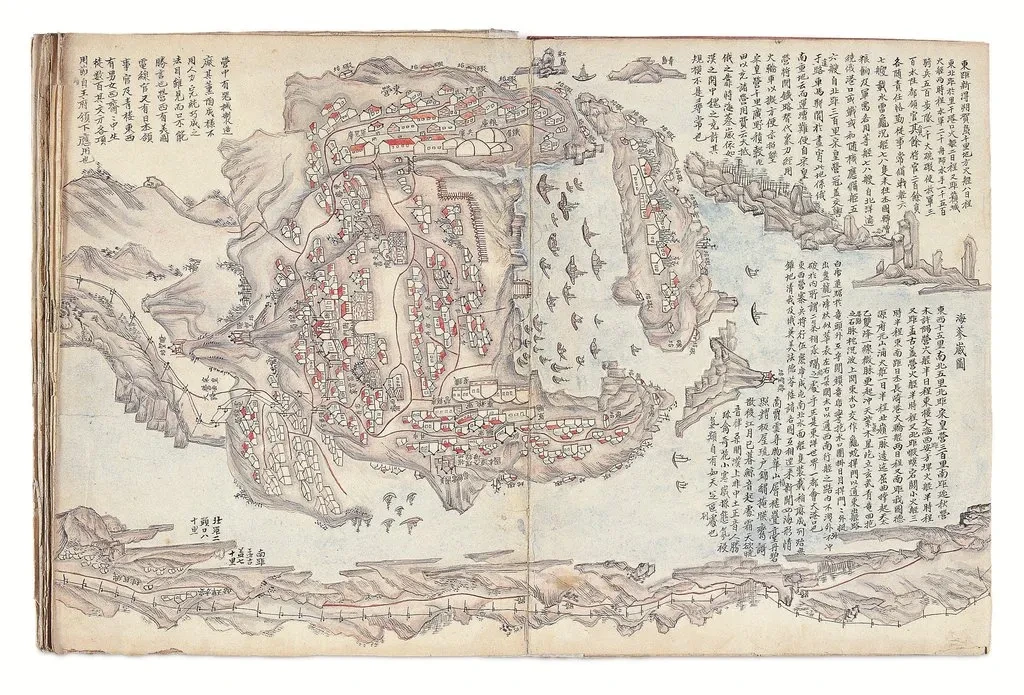

- 홍경래의 농성 장소 선택: 홍경래는 농성 장소로 정주성을 선택하였다.

- 정주성은 1715년에 지어진 석성으로, 둘레는 4,680보, 높이는 15척이다.

- 성문은 동서남북 네 곳과 서쪽과 남쪽 사이에 소서문까지 총 다섯 개가 존재한다.

- 성벽의 구조: 성벽은 산의 능선을 따라 쌓여져 있으며, 북쪽과 서쪽에는 적을 관측하고 지휘할 수 있는 장대가 있다.

- 성의 방어적 특성:

- 다섯 문 중 남문만이 개활지에 노출되어 있지만, 옹성이 있어 약점을 커버하고 있다.

- 내부에 우물이 많아 물 걱정이 없다는 점에서 반란군에게 유리한 조건이다.

- 정주성의 중요성: 정주성은 반란군에 농성하기 딱 좋은 난공불락의 요새로 평가된다.

관군의 전쟁 범죄와 반란군의 지원

- 관군의 행동: 관군은 홍경래를 잡지 않고, 가산, 박천 등 주변 고을들을 탈환하면서 학살, 약탈, 방화 등 각종 전쟁범죄를 저질렀다.

- 반란군의 지원:

- 관군의 학살로 인해 농민들이 자발적으로 정주성에 들어가 반란군에 가담하게 되는 역효과가 발생하였다.

- 관군의 실수: 홍경래를 놓친 관군은 민심을 잃게 되었고, 이는 반란군에게 유리한 상황을 제공하였다.

- 반란의 성격 변화: 관군의 범죄로 인해 반란군의 지지 세력이 증가하게 되었다.

봉기의 성격 변화

- 주도 세력의 변화: 농성 과정에서 봉기의 성격이 완전히 바뀌었다.

- 초기 주도 세력이던 향임층과 상인층이 이탈하고, 농민층이 주도 세력으로 급부상하였다.

- 지지 세력의 단일화:

- 지지 세력층이 단일화되면서, 반란을 주도한 지휘부는 신분질서를 타파하고 식량을 고루 배급하는 등의 활동을 시작하였다.

- 농민전쟁 해석: 이러한 변화로 인해 홍경래의 난을 농민전쟁으로 보는 해석도 존재하게 되었다.

- 농성의 지속성: 반란 자체는 실패로 돌아갔지만, 정주성의 농성은 의외로 길게 이어졌다.

관군의 내통자 기대와 민심

- 관군의 기대: 관군은 홍경래의 난 전기 때처럼 내부에서 내통자가 발생하기를 바랐다.

- 민심의 변화:

- 이미 민심을 잃은 관군을 적으로 생각하며 일치단결된 상황에서 내통자가 나오면 목이 날아가거나 도망치기 일쑤였다.

- 내부 통제의 어려움: 관군 입장에서는 내통자가 전혀 쓸모가 없었다.

- 반란군의 단결: 반란군은 민심을 얻어 단결된 상태에서 농성을 이어갔다.

반란군의 농성 준비와 전략

- 농성 준비: 반란군은 농성에 대비하여 성 내의 각종 창고에 보관된 곡식을 모두 꺼내고 백성들의 식량까지 징발하여 군량으로 삼았다.

- 징병과 협박:

- 성 내의 백성들을 징병하고, 도망치려는 백성들에게는 가족까지 죽이겠다고 협박하였다.

- 방어 전략:

- 성 주위에 마름쇠를 뿌리고 민가는 모조리 불태워 관군의 접근을 방지하였다.

- 계속해서 사람을 보내 관군의 움직임을 정탐하였다.

- 농성의 결의: 이러한 준비로 인해 반란군은 농성에 대한 결의가 확고하였다.

관군의 첫 번째 공격과 피해

- 관군의 첫 공격: 1월 15일, 관군은 첫 번째 총공세를 펼쳤다.

- 기상 조건: 겨울철 폭설로 인해 반란군이 관군이 접근하기를 기다리다가 때를 맞춰 총을 쏘자 관군이 많은 피해를 입었다.

- 전투 결과:

- 북문을 공격하던 순무영 군관 김태백과 병사 둘이 죽고, 남문에서도 제경욱이 전사하였다.

- 이 전투로 21명의 전사자와 50여명의 부상자가 발생하였다.

- 관군의 퇴각: 폭설과 피해로 인해 관군은 퇴각할 수밖에 없었다.

관군의 후속 공격과 반란군의 저항

- 관군의 재공격: 1월 19일 새벽, 관군은 다시 한 번 총공세를 펼쳤다.

- 공격 방식:

- 안개가 자욱한 새벽에 관군들은 사방에서 공격을 퍼부었고 악기를 연주하며 사다리를 이용해 성벽을 올랐다.

- 반란군의 저항:

- 성벽에 접근하자 반란군이 총과 활을 쏴댔고, 관군은 또 피해를 입고 물러났다.

- 전투의 혼란:

- 동문에서는 의병들이 먼저 사다리를 타고 성벽을 올랐으나, 뒤에 있는 군사들이 아군을 모르고 총으로 쏴 떨어뜨리는 사고가 발생하였다.

- 피해 상황: 관군은 8명이 전사하고 36명이 부상당하였다.

관군의 전투 준비

- 2차 총공세 실패: 관군은 2차 총공세가 실패하자 잠시 공성을 멈추고 태세를 정비하였다.

- 군사 손실: 공성 실패로 인해 많은 군사를 잃었지만, 각지에서 의병이 모여 관군의 전력이 오히려 증강되었다.

- 부대 배치: 관군은 부대의 진영을 옮겨 포위망을 짰으며, 각 문에 다음과 같은 인물을 배치하였다:

- 동문: 삭주부사 윤민동

- 서문: 의병장 허항, 행영장 정래흥, 함종부사 윤욱렬

- 소서문: 순천군수 오치수

- 북문: 의병장 김견신

- 남문: 평안 감영군과 박천에서 온 병사들

- 공성 병기 요청: 관군은 순무영 본영에게 공성에 필요한 대장군전, 대완구와 공성 병기를 제작할 장인들을 보내달라고 요청하였다.

반란군의 대응과 작전

- 반란군의 활동: 관군이 전열을 가다듬는 동안 반란군은 성 주변의 가옥을 철거하여 엄폐물을 제거하고 약탈을 통해 물자를 보충하였다.

- 탐색전: 관군은 야밤에 큰 소리로 병사를 행군시키며 반군의 동태를 감시하고 허실을 알아내려 하였다.

- 전투 준비: 반란군은 관군의 공격에 대비하여 성 주변의 방어를 강화하였다.

- 전투의 긴장감: 양측 모두 전투를 준비하며 긴장된 상황이 지속되었다.

윤차의 제작과 설계

- 윤차 제작: 2월 1일, 관군의 김진원은 윤차라는 이름의 공성탑을 제작하였다.

- 구조 설명:

- 상층: 포수 5~6명이 탈 수 있도록 설계되었으며, 철판으로 보호되었다.

- 중층: 사다리가 설치되어 있었다.

- 하층: 윤차를 움직이기 위한 바퀴가 있었고, 소가죽으로 가림막이 만들어졌다.

- 우려의 목소리: 방우정은 바퀴가 잣나무 판대기로 만들어져 무게를 견딜 수 없을 것이라고 우려하였고, 손태영은 실패할 것이라고 비판하였다.

- 기술적 문제: 윤차의 설계와 제작 과정에서 여러 기술적 문제와 우려가 제기되었다.

관군의 공격 시도

- 공격 시도: 2월 2일 새벽, 관군은 북문 방면으로 공격을 시도하였다.

- 부대 지휘: 김견신과 윤민동이 북문 공격을 지휘하였고, 나머지 부대는 양동 작전으로 서문과 남문을 공략하였다.

- 접근 방법: 관군은 건조더미와 장작을 엄폐물 삼아 접근하였으나, 반란군은 관군의 작전을 간파하고 있었다.

- 결과: 관군은 부상자 5명을 내고 성과 없이 철수하였으며, 모은 건초더미를 불태우고 퇴각하였다.

공성 병기의 실패와 피해

- 2월 3일 공격: 관군은 공성 병기들을 대거 투입하여 사방에서 총공격을 펼쳤다.

- 주공 방면: 남문과 소서문 방면이 주공을 맡았다.

- 악천후: 비와 눈이 내리면서 진창이 만들어져 윤차가 진창에 빠지는 상황이 발생하였다.

- 피해 상황: 관군은 14명이 죽고 72명이 부상당하며, 고생해서 만든 윤차들을 모두 불태운 뒤 철수하였다.

순무영의 지원과 전투 상황

- 지원 내용: 순무영에서 관군에게 인력과 물자를 지원하였다.

- 지원된 화기: 지원된 화기는 호준포, 완구, 백자총통, 천자총통, 지자총통, 현자총통, 불랑기포, 대장군전, 석류화전 등이었다.

- 인력 지원: 어영청 집사 김인환과 남한산성 집사 이정량을 포함한 10명의 인력이 지원되었다.

- 전투의 지속성: 지원에도 불구하고 전투는 계속되었고, 관군의 상황은 점점 어려워졌다.

반란군의 공격과 관군의 패배

- 반란군의 초조함: 반란군은 성에 갇힌 상황에서 보급이 어려워지자 관군의 포위진을 깨트리기 위해 선제공격을 감행하였다.

- 매복 공격: 2월 9일 반군이 매복한 박천진 부대를 공격하였고, 2월 19일 새벽에 의병들에게 걸려 6명의 전사자를 내고 퇴각하였다.

- 반란군의 전투: 반란군은 5~600명에 달하는 병력을 출성하여 관군과 싸움을 걸었으나, 전사자 7명을 내고 퇴각하였다.

- 전투의 긴장감: 반란군과 관군 간의 전투는 계속해서 긴장된 상황을 유지하였다.

이제신의 반란 계획

- 이제신의 계획: 이제초의 동생 이제신이 홍경래의 목을 바쳐 죄를 용서받기 위해 반란을 모의하였다.

- 모인 인원: 이제신은 50여명을 모아 홍경래를 벨 계획을 세웠으나, 밀고로 인해 계획이 발각되었다.

- 홍경래의 반응: 홍경래는 이제신을 불러 잔치를 열었고, 이제신은 병을 핑계로 참석하지 않으려 하였으나 억지로 참석하게 되었다.

- 체포와 구명: 잔치가 끝난 후 이제신은 체포되었고, 홍경래는 그를 죽이려 하였으나 우군칙이 만류하여 살려주었다.

4차 총공세의 실패

- 마지막 공세: 2월 25일, 박기풍은 4차 총공세를 지휘하였다.

- 윤차의 개량: 순무영에서 파견한 장인 김재명이 윤차를 개량하여 투입하였다.

- 기술적 문제 해결: 김재명은 장갑판을 보강하고 회석을 쌓아 엄폐물 겸 성내 진입용으로 사용하였다.

- 결과: 4차 총공세도 관군의 대실패로 끝났으며, 전사자 12명과 부상자 144명을 내고 퇴각하였다.

관군의 패배와 퇴각

- 패배 인정: 관군은 해가 지자 패배를 인정하고 노획을 막기 위해 윤차들을 모두 불태웠다.

- 반란군의 승리: 연전연승한 반란군은 승리를 자축하며 사기를 높였다.

- 관군의 사기 저하: 관군의 사기는 땅에 떨어졌으며, 전투의 지속성에 대한 우려가 커졌다.

- 전투의 결과: 관군은 계속된 패배로 인해 전투를 지속하기 어려운 상황에 처하게 되었다.

신임 순무중군의 도착

- 유효원의 도착: 2월 28일, 신임 순무중군 유효원이 정주성에 도착하였다.

- 지휘권 인수: 유효원은 박기풍이 통솔하던 관군과 의병 8,329명의 지휘권을 인수하였다.

- 전투의 새로운 국면: 유효원의 도착은 관군의 전투 상황에 새로운 변화를 가져올 것으로 기대되었다.

- 전투의 지속성: 관군은 새로운 지휘 아래에서 전투를 지속할 계획을 세우고 있었다.

관군의 고립 전략

- 총공세 실패: 네 번의 총공세가 모두 실패로 돌아가자 관군은 새로운 방침을 세웠다.

- 고립 전략: 관군은 목책을 사용하여 정주성 전체를 에워싸고 완전히 고립시키려 했다.

- 초기 전투 상황: 정주성 전투 초기에는 관군의 진영이 정주성과 떨어져 있었기 때문에 반란군은 외부 지원을 받을 수 있었다.

- 주변 지원군 소탕: 관군은 주변의 지원군을 소탕하여 외부 지원을 차단하고, 주민들을 외지로 소개시켰다.

반란군의 초기 상황

- 반란군의 협조: 초기에는 반란군이 관군의 방해 없이 백성들의 협조를 받을 수 있었다.

- 연락 및 지원 모집: 외부와의 연락 및 지원 세력 모집이 원활하게 이루어졌다.

- 관군의 진영 이동: 관군이 진영을 성과 가까운 곳으로 옮기면서 반군은 점점 고립되었다.

- 탈주자 문제: 반군은 성내 주민들을 통제했으나 탈주자는 계속 발생하였다.

식량과 무기의 부족

- 장기화된 농성전: 농성전이 장기화되면서 식량과 무기가 소모되었다.

- 식량 배급 감소: 반군은 식량 배급을 절반으로 줄이고, 쌀 대신 누룩을 보급하였다.

- 가축 도살: 소와 돼지, 군마를 도살하여 지휘관들이 사용할 몇 마리만 남겼다.

- 무기 부족: 총탄이 부족하여 연환 대신 무쇠 솥을 부숴 만든 철환을 지급하였다.

반군의 공격과 관군의 대응

- 공세적 태세: 초조해진 반군은 더욱 공세적으로 나왔다.

- 3월 9일 공격: 우군칙과 홍총각이 이끄는 반란군이 관군 진영을 기습하였다.

- 경계병 제거: 반란군은 경계병을 먼저 죽였다.

- 화약주머니 사용: 불붙인 화약주머니를 던져 관군 진영에 불을 붙였다.

- 관군의 피해: 이 전투에서 관군은 70명이 죽고 137명이 부상하였다.

주민들의 고통과 관군의 전략

- 주민의 생존 상황: 정주성의 상황이 나빠지면서 주민들은 풀뿌리와 나무껍질로 연명하게 되었다.

- 관군의 항복 유도: 관군은 반란군이 나오면 즉시 제압하라는 명령을 내렸다.

- 포수 매복: 동문 밖에 포수를 매복시켜 반란군의 출현을 대비하였다.

- 잔치 개최: 각 진영마다 소 한 마리씩 잡아 잔치를 열어 굶주린 주민들의 항복을 유도하였다.

홍경래의 공세와 패배

- 3월 20일 공세: 홍경래는 다시 한 번 공세에 나섰다.

- 북문과 서문 공격: 반란군은 북문과 서문으로 나와 관군의 진영을 급습하였다.

- 관군의 반격: 허항이 전투를 지휘했으나 선봉장 홍총각에 의해 피살되었다.

- 전투 결과: 관군은 전사자 23명, 부상자 6명, 반란군은 전사자 48명과 많은 무기를 잃었다.

반란군의 최후 시도

- 3월 22일 마지막 공격: 반란군은 정예병 1천 명을 이끌고 관군의 진영을 기습하였다.

- 관군의 방어: 관군은 여러 부대를 투입하여 목책을 지키고 기병 돌격으로 대응하였다.

- 반란군의 패퇴: 반란군은 관군의 기병에 의해 패퇴하였고, 홍경래는 도망쳐야 했다.

- 관군의 전리품: 관군은 반란군 87명을 붙잡고 69명을 참수하였으며, 무기와 말을 빼앗았다.

홍경래의 극한 발언

- 형세 인정: 패배한 홍경래는 현재의 형세가 매우 불리하다는 것을 인정하였다.

- 호병의 구원 기대: 4월 18일에 호병이 와서 구원할 것이라고 주장하며 기다리라고 하였다.

- 극한 발언의 목적: 이러한 발언은 반란군의 군기를 다잡기 위한 것이었다.

- 항복 제안: 만약 호병이 오지 않는다면 자신의 목을 관군에 바쳐 항복하라고 말했다.

관군의 전염병과 병력 보충

- 전염병 발생: 관군 진영에서 전염병이 돌며 많은 사졸들이 죽었다.

- 병력 징발: 각 고을에 명령하여 병사 841명을 징발하여 관군에 편입시켰다.

- 병력 보충의 필요성: 전염병으로 인한 피해를 보완하기 위한 조치였다.

- 관군의 대응: 이러한 상황 속에서도 관군은 전투를 지속할 수 있는 기반을 마련하였다.

반란군의 외부 지원 요청

- 반란군 지휘부의 전략: 반란군 지휘부는 난국을 타개하기 위해 외부로 원군을 이끌어오고 정보를 알아오며 관군의 후방을 교란할 사람들을 끊임없이 보냈다.

- 정보 수집과 교란 작전: 반란군은 관군의 동향을 파악하고, 후방을 교란하기 위한 다양한 작전을 계획하였다.

- 세작들의 활동: 1월부터 홍경래의 세작들이 정주성 밖으로 나가 각종 공작을 펼치고 있었으며, 이는 반란군의 외부 지원 요청의 일환으로 볼 수 있다.

- 관군의 대응: 관군은 이러한 반란군의 활동에 대해 경계하고 있었으며, 반란군의 외부 지원 요청이 실패할 경우의 상황을 고려하고 있었다.

반란군의 초기 활동

- 농성 시작: 농성이 시작된 1월부터 반란군은 활발히 활동을 시작하였다.

- 유한순의 정탐: 김사용의 사주를 받은 유한순이 관군의 정세를 정탐하고, 한양에서 벽보를 붙여 사람들을 선동하였다.

- 박기조의 거사 참여: 박기조라는 인물도 한양에서 거사에 가담하였으며, 이는 반란군의 조직적 활동을 보여준다.

- 반란에 가담한 인물들: 벼슬살이를 한 박종일과 이진채도 반란에 가담하여 도성에서 난을 일으키려 하였으나, 이들의 시도는 결국 실패로 돌아갔다.

반란의 실패와 체포

- 모든 시도의 실패: 반란군의 모든 시도는 무위로 돌아갔으며, 반란에 가담한 자들은 모두 체포되어 처형되었다.

- 외부 호응 부족: 외부의 호응이 없는 상황에서 정주성의 상황은 더욱 악화되었다.

- 정보 누설과 인도: 반란군은 어려운 사정을 감추기 위해 노약자와 부녀자 총 227명을 성 밖으로 내보냈다.

- 유효원의 결정: 유효원은 이들을 죽였다가는 반군 측에서 더 이상 투항자가 나오지 않을까 염려하여 이들을 모두 무사히 귀가시켰다.

관군의 총공세 준비

- 관군의 전략: 4월 3일 새벽, 관군은 반란군의 도주를 방지하기 위해 각지에 병사를 매복시키고 다섯 번째 총공세를 펼쳤다.

- 반란군의 저항: 굶주린 반란군이 무너지리라는 예상과 달리, 반군은 격렬하게 저항하였다.

- 관군의 전투 계획: 이 전투의 패배로 관군은 성벽을 폭파하기로 결정하였으며, 이는 전투의 전환점을 의미한다.

- 지휘관들의 의견: 일부 지휘관들은 흙을 쌓으면서 성벽으로 전진하자고 주장하였으나, 폭파작전의 책임자 손태영이 시범을 보여주자 모두 납득하였다.

성벽 폭파 작전

- 폭파 작전의 실행: 관군은 성벽을 폭파하기로 결정하고, 이를 위한 준비를 시작하였다.

- 전투의 진행: 관군은 운산의 광부를 동원하여 땅굴을 파고, 연막작전으로 흙벽을 쌓고 성에 포격과 총격을 가하였다.

- 작전의 어려움: 중간에 암석지대를 만나 우회하고, 비가 와서 물을 빼내는 등 여러 가지 어려움이 있었다.

- 땅굴 완공: 4월 17일 땅굴이 완성되었으며, 이는 반란군에 대한 결정적인 공격의 준비가 완료되었음을 의미한다.

땅굴 작전과 전투 진행

- 반란군의 저항: 반란군은 점점 다가오는 흙벽 뒤로 총탄과 활을 쏘았으나, 흙벽 덕분에 직사는 막을 수 있었지만 곡사는 막을 수 없었다.

- 화약 준비: 약환감관 김치언 등이 굴속에 들어가 화약을 준비하고, 화약의 폭발 시기를 시험하였다.

- 폭발의 순간: 한 덩어리 연기가 하늘로 솟구치고, 금빛 뱀 같은 불빛이 번개처럼 번쩍였다.

- 성벽의 붕괴: 성 본체가 조각조각 부서지며, 적의 병졸들은 모두 깔려 죽었다.

화약 폭발과 성벽 붕괴

- 화약의 사용: 관군은 4월 18일 화약 1천 700근을 땅굴에 묻고, 다음 날 새벽에 폭발시켰다.

- 반란군의 피해: 북문의 성벽이 무너지고 반란군 수백 명이 깔려 죽었다.

- 관군의 진입: 관군은 북문으로 진입하여 성문을 열고, 반란군을 밀어붙이기 시작하였다.

- 저항 시도: 반란군은 중앙의 향교에서 저항을 시도하였으나, 결국 패퇴하였다.

반란군의 최후와 패배

- 반란군의 도주: 몇몇 반군은 남문으로 도주했지만, 매복한 관군에게 붙잡혔다.

- 관군의 학살: 미처 탈출하지 못한 반군들은 관군에게 붙잡혀 일방적인 학살이 벌어졌다.

- 정주성 제압: 관군은 정주성을 제압한 이후 정주목사 임재수에게 행정사무를 맡겼다.

- 홍경래의 난 종결: 이렇게 홍경래의 난은 막을 내리게 되었다.

홍경래의 최후와 처형

- 홍경래의 저항: 정주성이 함락될 때까지 홍경래는 마지막까지 저항하였다.

- 전사: 그는 총탄에 맞아 전사하였으며, 그의 시신은 참수된 후 '군대를 일으켜 반역한 우두머리'라는 죄목으로 처리되었다.

- 가족의 처벌: 홍경래의 아내인 최씨는 성이 함락된 이후 체포되어 참수형에 처해졌고, 그 후 거리에 목이 내걸렸다.

- 연좌 처벌: 홍경래의 처형으로 인해 연좌 처벌의 강도가 더욱 높아졌다.

부원수와 주요 반군의 전사

- 김사용의 전사: 부원수 김사용 또한 홍경래처럼 총탄에 맞아 전사하였다.

- 이희저의 도망: 이희저는 정주성이 무너지자 도망쳤으나, 의병 중 한 명인 함의형에게 살해당하였다.

- 양시위의 처형: 양시위는 저항하다가 붙잡혀 바로 참수되었다.

- 다른 반군의 운명:

- 우군칙과 홍총각은 도주하다가 관군에게 붙잡혀 한양으로 압송된 후 참수되었다.

- 김창시는 도주하다가 조문명에게 살해되었고, 박성간과 박성신 형제는 도주하다가 관군에게 붙잡혀 참수되었다.

농민들에 대한 잔혹한 처벌

- 체포된 농민 수: 정주성에서 체포된 농민들은 총 2,983명이었으며, 이 중 10세 이하의 남아 224명과 여자 842명은 무죄로 방면되었다.

- 처형된 농민 수: 나머지 1,917명은 반란군에 부역한 혐의로 4월 23일에 예외 없이 모두 처형되었다.

- 처벌의 잔혹성: 농민들에 대한 처벌은 매우 잔혹하였으며, 이는 반란 진압의 일환으로 이루어졌다.

- 사회적 영향: 이러한 처벌은 지역 사회에 큰 충격을 주었고, 반군에 대한 지지를 더욱 강화시켰다.

정주성 함락의 이례적 학살

- 관군의 학살: 정주성 함락 당시 관군이 자행한 학살은 조선왕조 500년을 통틀어 이례적인 사건이었다.

- 논공행상 문제: 난의 진압에 참여한 사람들을 논공행상할 때, "반란군 중에는 마지못해 난에 참여한 사람도 있을 텐데 성을 함락시키자마자 무턱대고 2천 명을 모두 처형한 것은 옳지 못합니다"라는 의견이 제기되었다.

- 유효원의 삭직: 이로 인해 정주성 전투를 이끈 유효원의 삭직이 비변사에 요청되어 순조의 윤허를 받았다.

- 조선의 전통적 대응: 조선은 반란이나 민란 발생 시 주동자와 핵심 가담자는 처벌하였으나, 단순 가담자에게는 선처를 베풀어 민심을 수습하는 전통이 있었다.

조선의 민란 대응 원칙

- 유교 이념: 순조실록 1812년 6월 9일 자 기사는 조선이 유교 이념에 충실하였음을 보여준다.

- 주동자 처벌: 반란이나 민란 발생 시 주동자와 핵심 가담자는 일벌백계로 처벌하였다.

- 단순 가담자 선처: 단순 가담자인 지역민에게는 선처를 베풀어 민심을 수습하고 본업으로 돌아가게 하였다.

- 역사적 맥락: 이러한 원칙은 고종 시기의 제1차 동학농민운동을 진압할 때까지 지켜졌다.

관군의 훈련 부족과 민간인 학살

- 관군의 훈련도: 당시 평안도의 지방 속오군 다수가 반군에 가담하였고, 남은 관군의 사졸들은 훈련도가 매우 낮았다.

- 훈련도감의 역할: 훈련도감이 주축이 된 순무영이 전적으로 도맡았으나, 이들의 숙련도와 감투정신은 조선 최고였다.

- 민사작전 고려 부족: 관군은 민사작전에 대한 고려가 전혀 없었으며, 이로 인해 민간인 피해가 발생하였다.

- 관군의 잔혹행위: 관군 병사들이 주민들을 약탈하고 학살하는 행위가 심각하였고, 이는 관군 지휘부에서 통제되지 않았다.

공성전의 장기화와 결과

- 주민의 저항: 관군에 대한 적개심이 커지면서 주민들은 반군과 함께 필사적으로 저항하였다.

- 공성전의 기간: 공성전은 예상 외로 3달이나 진행되었으며, 이로 인해 관군의 피해가 커졌다.

- 관군의 악화된 상황: 관군은 성 안에 들어가 포위당하여 피할 길이 없었고, 결국 조선조 유례없는 잔혹한 결말을 맞이하였다.

- 결과의 심각성: 이러한 상황은 조선 역사에서 매우 심각한 사건으로 기록되었다.

홍경래의 난에 대한 시각

- 홍경래의 난을 바라보는 시각은 크게 두 가지로 나뉜다.

- 농민들이 주도한 반봉건적 민란으로 보는 시각

- 1524~1525년의 독일 농민전쟁과 유사한 점이 있다.

- 농민층의 주도적인 참여와 반봉건적 성격을 강조한다.

- 농민전쟁이 아닌 민란으로 보는 시각

- 주도세력과 농민층의 연대 부족을 지적한다.

- 농민층은 난이 시작된 이후에야 참여하였다는 점을 강조한다.

- 계급투쟁론을 조선 후기 사회에 도입하는 것은 이론적이라는 비판이 있다.

- 농민들이 주도한 반봉건적 민란으로 보는 시각

농민 참여와 계급 의식

- 농민층의 참여를 인정하면서도 홍경래의 난을 농민 전쟁으로 보지 않는 시각도 존재한다.

- 계급 의식의 기초에서 일어난 최초의 봉기로서의 의미가 있다.

- 난이 진압된 이후에도 저항 행위의 정당성과 승리에 대한 확신을 심어주는 감결 사상이 확산되었다.

- 농민들이 정주성 농성 단계에서 능동성을 보이며 신분제에 대한 의식이 성장하였다.

체제 변혁의 출발점

- 홍경래의 난은 단순한 계급적 저항이 아니라 체제 변혁의 출발점으로 해석된다.

- 중세 사회의 극복에 중요한 단계를 이룩한 사건으로 평가된다.

- 정주성 항쟁 시기를 강조하는 이들은 이를 '평안도 농민 항쟁', '평안도 농민 전쟁', **'홍경래의 혁명'**이라고 부르기도 한다.

- 봉기군이 단순한 폭도가 아님을 보여주는 사례로, 정주성을 함락한 관군이 성 내의 향교, 사당, 관아 등이 거의 멀쩡하게 보존된 것을 발견하였다.

농민 항쟁의 성장

- 농민들의 능동성이 증가하면서 백성이 형성되는 초보적인 단계를 경험하였다.

- 신분제에 대한 의식의 성장은 농민 항쟁의 수준을 더욱 높였다.

- 새로운 사회를 건설하기에는 군사력과 봉기 이념에 한계가 있었으나, 대규모 항쟁을 주도한 점에서 의미가 있다.

- 농민 항쟁의 수준이 높아짐에 따라, 사회적 변화의 가능성이 커졌다.

봉건적 사회 모순의 한계

- 홍경래의 난은 봉건적 사회 모순을 극복하려는 진보적 사회 이념을 제시하지 못하였다.

- 반란에 가담한 자들은 주로 향임이나 상인들이었으며, 하층민도 가담하였으나 주도층은 향임이었다.

- 반란군이 점령한 고을들은 수령만 바뀌었을 뿐, 지배질서는 그대로 유지되었다.

- 홍경래는 삼남 지방의 농민 항쟁과 연대할 수 있는 길을 스스로 봉쇄하였다.

외세의 지원 요청과 실패

- 항쟁 말기에는 청나라 세력에게 지원을 요청하는 등 외세를 끌어들이려는 위험성이 있었다.

- 청에 병사 파견을 요청하는 등의 실질적 행동은 없었으나, "호병이 올 것"이라는 말이 난 초기부터 있었다.

- 호병은 청나라 군대를 지칭하기보다는 정통성을 주장하는 명분상의 표현이었다.

- 만약 청에 특사를 보내는데 성공했더라도, 조선왕조가 청의 질서에 이미 순응한 상황에서 반란군을 지원했을 가능성은 매우 희박하였다.

전술적 한계와 병력 문제

- 홍경래의 난은 전술적으로 많은 문제점을 안고 있었다.

- 가용 병력이 너무 적었으며, 초기 병력 1,000명이 정주성에서 5,000명으로 늘어났으나 훈련이 부족하였다.

- 반군은 점령한 고을마다 최소한의 병력을 주둔시켜야 했기에, 반군의 수는 점점 줄어들었다.

- 반란 초기의 기습으로 승승장구하였으나, 조선 정규군의 수준을 과소평가하였다.

전략적 실패와 내분

- 홍경래와 수뇌부들은 군사를 이끌어 본 경험이 없었으며, 이로 인해 전략적 실패가 발생하였다.

- 내부 갈등이 심화되었고, 김대린의 암살 미수 사건으로 이어졌다.

- 반란군은 중요한 고을을 공격하지 못하고 지방군에게 패퇴하였다.

- 이러한 문제들은 반란의 실패로 이어지는 주요 원인으로 작용하였다.

홍경래의 난의 사회적 영향

- 홍경래의 난은 규모 면에서 조위총의 난이나 김헌창의 난보다 작았으나, 사회적인 영향력은 매우 컸다.

- 이 난은 3년 동안 지속되었으며, 40여 개의 성이 호응하였다.

- 사회적 영향력이란, 난이 단순한 규모를 넘어 백성들의 인식과 행동에 미친 영향을 의미한다.

저항의 상징으로서 홍경래

- 난이 진압된 이후, 홍경래는 저항과 변혁의 상징으로 여겨졌다.

- 소문이 퍼져, "죽지 않고 하늘을 날아서 성을 빠져나갔다"는 이야기가 전해졌다.

- 많은 사람들이 **"홍경래가 살아 있다"**고 주장하며 백성 봉기를 선동하였다.

- 이는 홍경래의 난이 단순한 봉기가 아니라, 상징적인 저항의 의미를 지닌 사건임을 나타낸다.

정감록과 농민 봉기

- 홍경래의 난은 조선 후기에 등장한 정감록을 전면에 내세운 최초의 농민 봉기였다.

- 정감록은 당시 사회에서 예언서로서의 역할을 하였으며, 많은 사람들에게 영향을 미쳤다.

- 이 난은 농민들의 저항을 조직화하고, 사회적 불만을 표출하는 계기가 되었다.

제주도에서의 영향

- 홍경래의 난은 서북에서 멀리 떨어진 제주도에도 영향을 미쳤다.

- 1813년, 제주도 목사로 부임한 김수기는 탐관오리의 전형적인 모습으로, 해녀들에게 전복을 잡아오라고 강요하였다.

- 김수기는 해녀들을 폭행하며, 그들의 저항을 무시하였다.

제주도 백성의 봉기

- 제주 백성들은 홍경래의 난 소식을 듣고, 양제해를 목사로 세우기 위해 봉기를 일으켰다.

- 양제해는 존경받는 토착 호족으로, 백성들의 지지를 받았다.

- 제주 감영의 병력이 적어, 수백 명의 백성들이 김수기를 끌어내렸다.

김수기의 폭압과 결과

- 김수기는 양제해와의 약속을 어기고 즉시 그를 체포하였다.

- 조정에 양제해의 처벌을 요청하는 보고가 올라갔다.

- 이 사건은 제주도의 사회적 갈등을 심화시키는 결과를 초래하였다.

양제해의 처형과 여파

- 양제해는 탈옥 후 다시 붙잡혀 옥사하였고, 그의 아들 일회는 참형에 처해졌다.

- 강필방, 김익강, 양인복, 김창서 등은 절도에 안치되었다.

- 이 사건은 제주도 내에서의 사회적 불만과 저항의 상징으로 남았다.

조정의 대응과 민심 회복

- 조정은 사건의 실정을 인정하고, 도민선무에 힘쓰기로 하였다.

- 전 목사 이현택은 탐욕과 불법으로 민원을 초래한 혐의로 체포되었다.

- 후임 목사 허명은 해녀들의 조합비인 수세를 폐지하고, 채무를 탕감하여 민심을 다잡았다.

1817년 쿠데타 시도

- 1817년, 김맹억의 집에서 안유겸, 채수영, 김계호, 박충준, 신성문이 모여 쿠데타를 계획하였다.

- 이들은 보부상으로 위장하여 유언비어를 퍼뜨렸다.

- 그러나 박충준의 변절로 인해 쿠데타는 실패하였고, 공모자들은 모두 처형되었다.

가짜 홍경래 사건

- 가짜 홍경래 사건이 발생하였으며, 선천에 살던 학승이 홍경래를 사칭하였다.

- 그는 "나는 죽었다고 알려졌던 홍경래"라고 주장하며 소문을 퍼뜨렸다.

- 이 사건은 여론을 혼란스럽게 하였고, 결국 학승은 처형되었다.

학승의 사칭과 처벌

- 학승은 김진서를 속여 자신의 수하로 삼았다.

- 그러나 그의 사칭이 드러나면서 참수형에 처해졌다.

- 김진서는 선처를 받아 귀양가는 정도로 그쳤다.

- 조정은 부임하는 수령들에게 회산 지방을 잘 다스리라는 명령을 내렸다.

홍경래와 임상옥의 관계

- 임상옥은 조선 제일의 거상으로, 상권의 주도를 잡고 있는 인물이다.

- 홍경래는 임상옥을 포섭하려고 시도했으나, 임상옥의 통찰력으로 인해 그 시도가 무산되었다.

- 홍경래는 수행자 겸 일꾼으로 위장취업하여 임상옥의 호감을 얻으려 했다.

- 이러한 회유책은 결국 실패로 돌아갔으며, 이는 임상옥의 예리한 판단 덕분이다.

홍경래의 난과 관군의 대응

- 홍경래의 난이 일어나자, 임상옥은 관군을 지원하는 입장에 섰다.

- 만약 홍경래의 난이 성공할 경우, 조선팔도의 백성들이 부작용의 피해를 입을 것이라는 우려가 있었다.

- 임상옥은 난을 저지하기 위해 적극적으로 관군을 지원하였다.

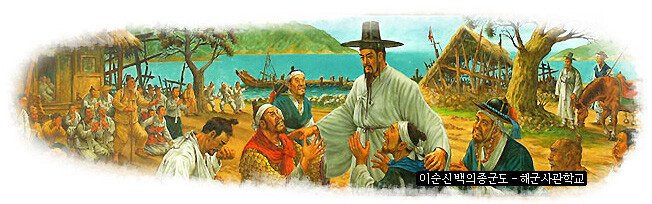

최연홍의 의기와 포상

- 최연홍은 홍경래에게 항복하지 않은 가산군수 정시의 시신을 수습한 인물이다.

- 난이 진압된 후, 최연홍은 **의기(義妓)**로 칭송받고 면천되는 포상을 받았다.

- 그녀는 지역 기생들에게 **'운낭자'**로 불리며, 논개, 계월향과 같은 위대한 선배 기생으로 추앙받았다.

- 고종 시대의 어진화사 채용신이 그녀의 초상화를 그리기도 했다.

반란군에 대한 처벌과 보상

- 정시와 같은 인물들은 사후 병조판서에 추서되었으나, 도망치거나 투항한 수령들은 더 큰 벌을 받았다.

- 정주목사 이근주는 반란군의 침입에 도망쳐 전라도 장성으로 유배되었다.

- 철산부사 이장겸은 항복 후 반란군에게 협조한 죄로 사형에 처해졌다.

- 김익순은 반군에 제일 먼저 투항한 후, 반란군의 패색이 짙어지자 관군에게 용서받으려 했으나 실패하여 처형되었다.

김익순의 투항과 후손

- 김익순의 손자는 김삿갓으로 잘 알려진 김병연이다.

- 김병연은 평생 삿갓을 쓰게 만든 장본인이 바로 할아버지인 김익순이다.

- 김익순은 오랫동안 **죄적(범죄자 명부)**에 적혀 있었으나, 1907년 11월에 복권되었다.

- 1908년 1월, 이완용 등의 건의로 작위와 시호가 회복되었고, 최종적으로 1908년 4월 30일에 죄적에서 삭제되었다.

유정양과 다른 수령들의 운명

- 태천현감 유정양은 반군이 오자 영변으로 도망간 죄로 파직되었다.

- 이후 도주에 대한 건이 정상참작되어 재등용되었으나, 1818년에 난이 평정된 후 무고한 사람을 잡아들여 도륙한 사실이 발각되어 유배되었다.

- 몇몇 수령들은 정상참작 또는 공을 세워 처벌을 면했다.

- 곽산군수 이영식은 고을을 버리고 도망쳤지만 송림 전투에서 세운 공을 인정받아 처벌받지 않았다.

- 박천군수 임성고는 반란군이 노모를 인질로 잡아 어쩔 수 없이 항복한 점이 참작되어 무죄 방면되었다.

홍경래의 난에 대한 역사적 평가

- 북한 조선력사에서는 홍경래의 난을 **'평안도 농민전쟁'**이라 부르며, 조선 후기 최대 규모의 민중항쟁으로 긍정적으로 평가한다.

- 이 난은 임술농민폭동과 갑오농민전쟁 이전의 사건으로, 역사적 중요성이 크다.

- 홍경래의 난은 영화로도 제작되었다.

홍경래의 가족과 후손

- 홍경래의 아내는 처형당한 것이 맞으나, 아들들이 처형당했다는 기록은 없다.

- 아들들이 난이 진압된 후 어떻게 되었는지는 알 수 없다.

- 민족대표 33인 중 한 명인 홍기조가 홍경래의 자손이라는 설이 있다.

위키백과의 정보

- 위키백과에서는 홍경래의 난에 관하여 한국어 문서 이외에 태국어 문서가 존재한다.

- 이는 홍경래의 난에 대한 국제적 관심을 나타내는 사례로 볼 수 있다.

홍경래의 난과 만화

- 윤승운 화백의 만화: 만화 맹꽁이 서당의 8권에서 홍경래의 난을 다루고 있다.

- 주요 내용: 홍경래의 어린 시절부터 비범함을 보인 과정과 난을 지휘하며 죽기까지의 과정, 그리고 죽은 후의 영향까지 모두 포함된다.

- 주인공: 홍경래는 8권 전반부의 주인공으로, 그의 난이 후반부의 주인공인 김삿갓 김병연의 방랑의 계기를 제공한다.

- 다복동의 등장: 홍경래의 난의 발상지인 다복동이 김삿갓의 방랑길에 등장하며, 이곳에서 김병연이 자신의 정체성을 밝히고 통곡하는 장면이 그려진다.

홍경래의 영향력과 방랑

- 홍경래의 영향력: 홍경래는 전체적으로 8권 내내 영향력과 존재감을 드러낸다.

- 김삿갓과의 연결: 김병연이 홍경래 난리 때 극형당한 김익순의 손자임을 밝히며, 지역 사람들은 슬픔을 다시금 상기한다.

- 방랑의 의미: 김병연의 방랑은 홍경래의 난과 깊은 연관이 있으며, 이는 후반부의 주제와 연결된다.

- 슬픔의 재현: 지역 사람들은 김병연의 통곡을 통해 당시의 슬픔을 다시 느끼며, 그를 바라보며 안타까워한다.

반란군 모집 과정

- 사람들 모집: 홍경래는 이희저, 우군칙, 홍총각, 김사용, 김창시 등 각자의 사연이 있는 이들을 언변과 기개로 설득하여 지휘부로 영입하였다.

- 모집 방법: 백성들을 합류시키기 위해 대정강 일대에 금점판이라는 소문을 내어 많은 유랑민들이 몰려오도록 하였다.

- 유인된 장소: 사람들이 주운 엽전과 금싸라기가 널려 있는 다복동에서 유민들은 의식주를 제공받고 반란에 힘을 보탰다.

- 길의 명칭: 후세 사람들은 이렇게 사람들을 끌어들인 길을 '금싸라기 길' 또는 **'엽전 길'**이라고 불렀다.

반란에 필요한 자원

- 물자와 자금력: 반란에 쓰인 물자와 반란군의 물주인 갑부 이희저의 자금력에 대한 이야기가 다뤄진다.

- 군량미: 관군이 정주성의 반란군을 소탕하는 데 걸린 4개월 동안 사용된 군량미는 56,000섬에 달한다.

- 기타 자원: 사용된 자원으로는 각종 잡곡 5,700섬, 간장 388섬, 소금 248섬, 잡아먹은 소 161마리, 백성들이 거둔 성금 14,500냥 등이 있다.

- 자금의 가치: 이희저가 댄 돈은 현재 가치로 수백억원에 달할 것으로 추정된다.

소설과 드라마의 재구성

- 소설 및 드라마: 소설 및 소설을 원작으로 한 드라마 상도에서 홍경래의 이야기가 등장한다.

- 임상옥의 역할: 임상옥은 자신의 재주와 자금력을 홍경래의 것으로 만들기 위해 만상의 서기로 위장 취업하였으나, 스승의 교훈으로 가담을 거절한다.

- 의주 방어: 임상옥은 의주를 홍경래 군대로부터 지키기 위해 물심양면으로 노력하였다.

- 소설의 결말: 소설에서는 임상옥이 이 일에 연루되어 사실상 은퇴하게 되는 내용이 포함된다.

홍경래의 난을 다룬 작품들

- 만화 작품: 강철수 작가의 만화 민중 속의 혁명아가 홍경래의 난을 다룬 작품으로, 잘 알려지지 않은 숨은 명작이다.

- 주인공의 이야기: 주인공 홍경래는 여자친구인 달래를 사또에게 빼앗기고, 과거시험에 도전하지만 부정 행위와 차별로 불합격된다.

- 동료 모집: 임꺽정 관련 픽션처럼 동료들을 모으는 과정이 길게 그려진다.

- 비장한 결말: 결말에서 홍경래는 관군의 공격을 받으며 죽음을 맞이하는 장면이 인상적이다.

현대 매체에서의 재조명

- 봉이 김선달: 2016년부터 다음에서 연재되는 봉이 김선달에서도 홍경래의 이야기가 다뤄진다.

- 김선달의 제자: 김선달의 제자가 홍경래 군에 가담하며, 김선달의 일가와 임상옥 등이 말려드는 내용이 포함된다.

- 드라마 구르미 그린 달빛: 주인공 홍라온이 홍경래의 여식으로 설정되어 남장을 하며 몸을 숨기는 장면이 있다.

- 유튜브 콘텐츠: 유튜브 콘텐츠 '화력조선' 시리즈에서 홍경래의 난 후기의 정주성 전투를 다루고 있다.

대체역사물의 설정

- 조선혁명 1812: 대체역사물 **'조선혁명 1812'**의 스타팅 시점으로, 군부대가 운석을 맞고 타임슬립하여 1812년으로 오게 된다.

- 역사적 변화: 홍경래의 난 시점임을 알고 군부대가 홍경래의 반란군을 도와 관군을 쓸어버리는 것으로 역사가 변화하기 시작한다.

- 장정들의 흡수: 홍경래의 반란군과 행군로에 있던 장정들을 흡수하여 도성을 강습하는 내용이 포함된다.

- 순조의 인질: 반란군은 순조를 인질로 삼는데 성공하는 장면이 그려진다.

'한국 역사 > 한국 조선말기.강점기' 카테고리의 다른 글

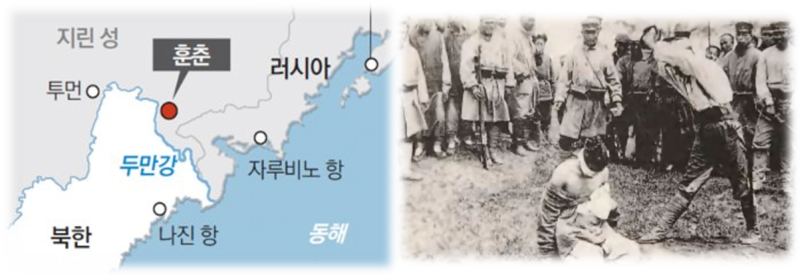

| 훈춘 사건과 마적단. 독립군 .일본군 (7) | 2024.11.24 |

|---|---|

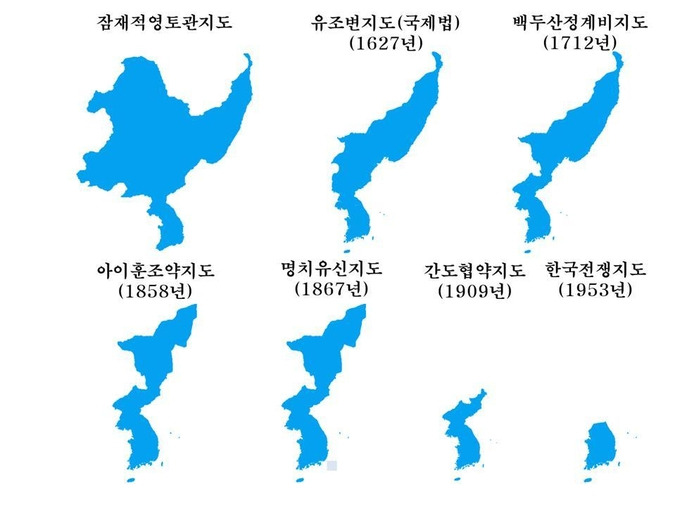

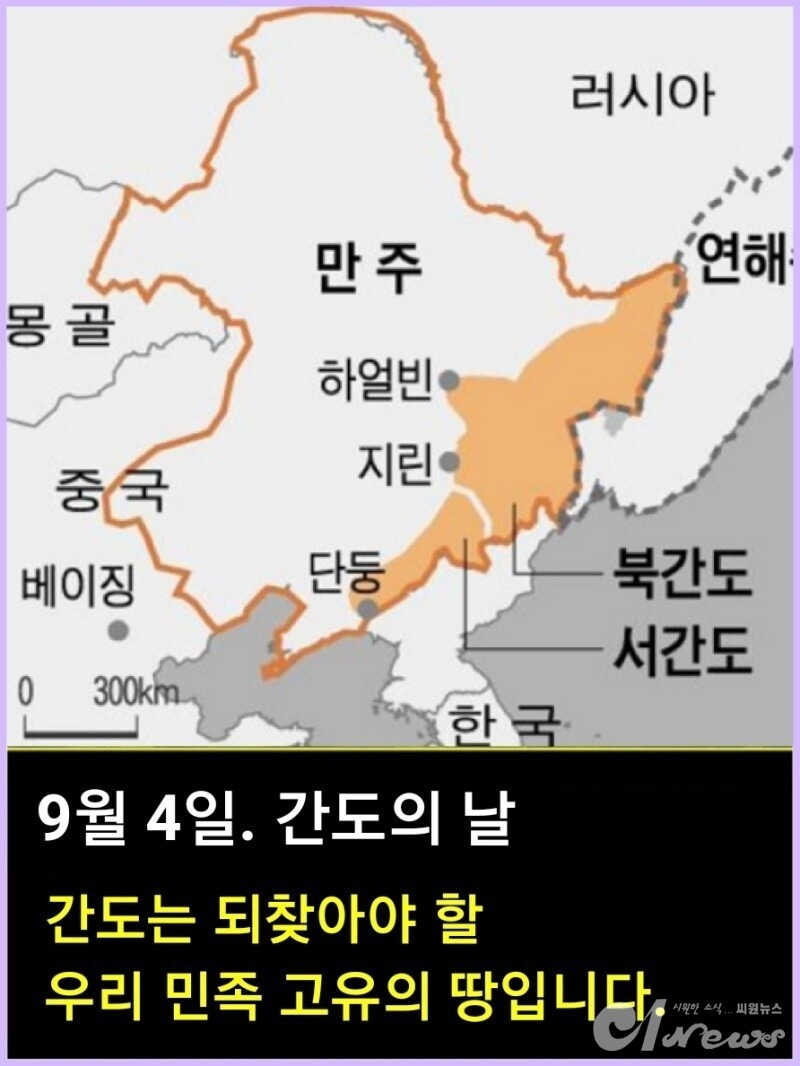

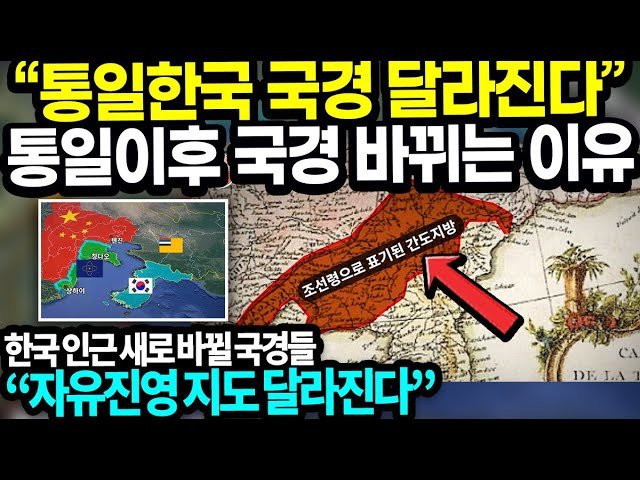

| 간도의 역사적 배경 (3) | 2024.11.22 |

| 고려인의 1937년 강제이주(스탈린) (6) | 2024.11.18 |

| 녹둔도의 역사적 배경 (12) | 2024.11.12 |